Quel leader êtes-vous ? Découvrir votre style de management et apprendre à l’adapter pour maximiser l’impact

Contrairement à l’idée reçue, un grand leader n’a pas UN style de management, mais une boîte à outils de postures qu’il sait déployer au bon moment. La clé n’est pas de trouver son identité de manager, mais de développer la capacité à diagnostiquer la situation et le niveau de maturité de son équipe. Cet article vous donne le framework et les clés pour passer d’un leadership intuitif à un leadership intentionnel et situationnel, beaucoup plus efficace.

Vous avez l’impression de jongler en permanence ? D’un côté, on vous demande d’être un coach bienveillant, de l’autre, un capitaine qui tranche dans le vif. Vous dirigez votre équipe avec intuition, en vous basant sur votre expérience et votre personnalité. Pourtant, certaines situations vous laissent perplexe : un collaborateur brillant qui semble démobilisé, une crise qui paralyse la prise de décision, un projet d’innovation qui patine. Vous sentez un décalage entre votre approche et les besoins réels du terrain, sans vraiment pouvoir mettre le doigt dessus.

Le réflexe habituel est de chercher à définir « son » style de leadership, comme s’il s’agissait d’une étiquette à se coller sur le front. On lit des articles, on passe des tests pour savoir si l’on est plutôt « participatif » ou « directif ». Cette quête d’une identité managériale fixe est une impasse. Elle enferme le manager dans une caricature de lui-même et l’empêche de répondre à la complexité des situations. La véritable compétence ne réside pas dans la maîtrise d’un seul style, mais dans la capacité à en changer avec agilité.

Et si la question n’était pas « Quel leader suis-je ? » mais « De quel leadership mon équipe a-t-elle besoin, ici et maintenant ? ». C’est tout le principe du leadership situationnel. Il s’agit de passer d’une posture subie à une posture choisie. Cet article n’est pas un catalogue de styles de plus. C’est un guide stratégique pour vous apprendre à diagnostiquer les situations et à choisir consciemment l’outil le plus adapté dans votre boîte à outils de leader. Nous verrons comment identifier vos réflexes naturels, comment analyser la maturité de vos collaborateurs et enfin, comment cultiver l’intelligence émotionnelle, le super-pouvoir qui rend toute cette agilité possible.

Pour vous accompagner dans cette démarche introspective, cet article est structuré pour vous guider pas à pas. Vous découvrirez d’abord les grandes familles de leadership pour mieux vous situer, puis nous plongerons au cœur des modèles qui permettent d’adapter votre posture au quotidien.

Sommaire : Devenir un leader situationnel : le guide pratique

- Directif, participatif, coach… découvrez les 4 styles de leadership et identifiez le vôtre

- Le secret des grands leaders : ne pas manager tout le monde de la même façon. Le guide du leadership situationnel

- Leader transactionnel ou transformationnel : quelle posture adopter pour faire avancer votre équipe ?

- « Faites ce que je dis, pas ce que je fais » : pourquoi ce syndrome détruit votre leadership à petit feu

- Le leader-serviteur : et si votre principal rôle était de supprimer les obstacles de votre équipe ?

- L’intelligence émotionnelle : le super-pouvoir des leaders pour naviguer dans la complexité humaine

- Les 5 piliers de l’intelligence émotionnelle : le guide pour comprendre et développer votre QE

- Le manager-coach : passez du mode « je donne la réponse » au mode « je pose la bonne question »

Directif, participatif, coach… découvrez les 4 styles de leadership et identifiez le vôtre

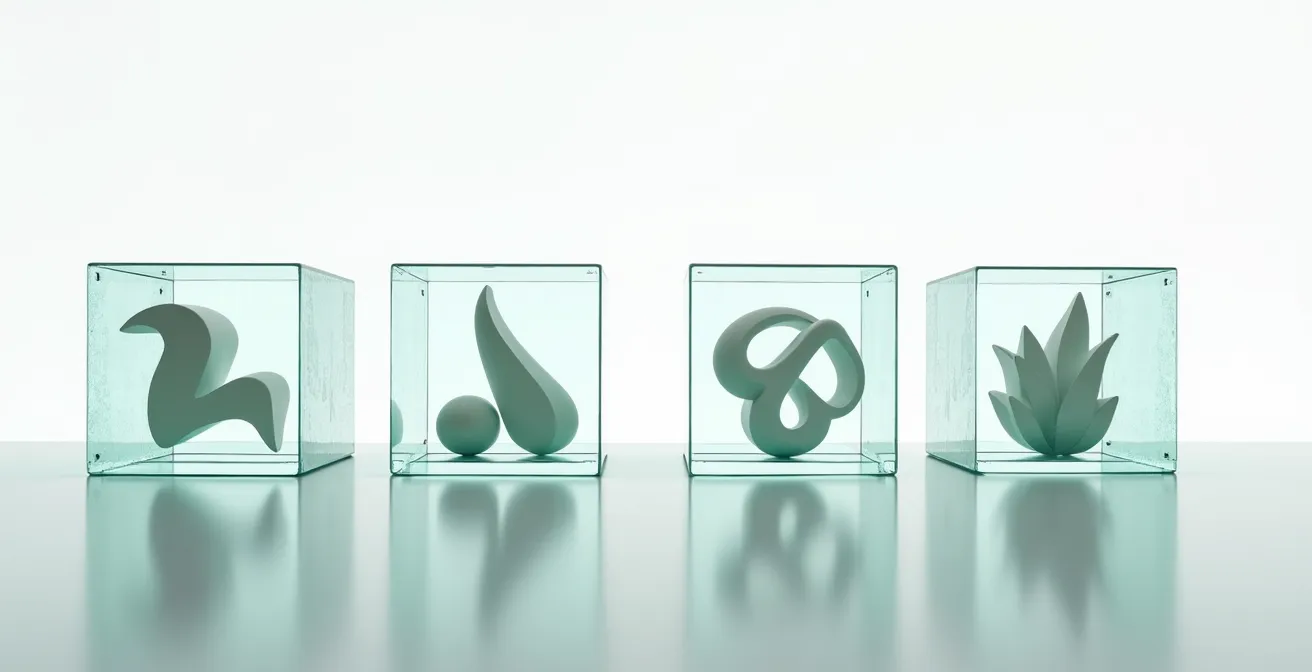

Avant de pouvoir adapter son style, il faut d’abord prendre conscience de ses propres tendances. La plupart des modèles de management s’accordent sur quatre grandes « postures » fondamentales. Il ne s’agit pas de cases rigides, mais plutôt de couleurs primaires que chaque manager combine à sa façon. Les connaître permet de mettre des mots sur ses réflexes et de comprendre leur impact sur l’équipe.

Ces quatre styles sont souvent présentés comme suit :

- Le style Directif : Le leader décide et donne des instructions claires. C’est le « fais ce que je dis ». Il est très efficace en situation de crise ou avec des collaborateurs très juniors qui ont besoin d’un cadre précis pour démarrer.

- Le style Persuasif (ou Coach) : Le leader décide, mais prend le temps d’expliquer, de convaincre et de motiver. Il reste le décideur final mais cherche à créer l’adhésion. Il mobilise les équipes autour d’une vision, mais comme le souligne une analyse des styles de leadership, il laisse une certaine liberté sur la manière d’y parvenir.

- Le style Participatif : Le leader implique l’équipe dans la prise de décision. Il facilite les discussions, encourage le partage d’idées et la décision finale est souvent le fruit d’un consensus. Cette approche est idéale pour responsabiliser des collaborateurs compétents et stimuler l’innovation.

- Le style Délégatif : Le leader donne la pleine responsabilité d’une mission à un ou plusieurs collaborateurs. Il fait confiance à leur expertise et n’intervient qu’en cas de besoin. C’est le style le plus adapté pour manager des experts autonomes.

Chacun de ces styles a sa pertinence. Le danger est de s’enfermer dans un seul, souvent celui avec lequel on est le plus à l’aise. Un manager naturellement participatif aura du mal à être directif en pleine crise, au risque de perdre un temps précieux. À l’inverse, un leader très directif peinera à déléguer, risquant de frustrer ses collaborateurs les plus autonomes.

Plan d’action : Votre auto-diagnostic de leadership

- Situation 1 – Crise Urgente : Une demande impérative du CSE arrive avec une deadline très courte. Votre réflexe est-il de prendre la décision seul pour aller vite (Directif) ou de réunir les personnes concernées pour un avis rapide (Participatif) ?

- Situation 2 – Lancement de projet : Un nouveau projet stratégique est lancé. Annoncez-vous la vision et les grands axes en laissant les équipes définir le « comment » (Persuasif) ou organisez-vous des ateliers de co-construction dès le départ (Participatif) ?

- Situation 3 – Collaborateur en difficulté : Un membre de l’équipe sous-performe. Privilégiez-vous la mise en place d’un plan d’action strict avec des points de contrôle rapprochés (Directif) ou une série d’entretiens pour comprendre les causes profondes et l’aider à trouver ses propres solutions (Coach) ?

- Situation 4 – Innovation de rupture : Votre équipe doit développer une solution entièrement nouvelle. Imposez-vous une vision technique forte pour guider le développement (Directif) ou laissez-vous l’équipe explorer, tester et même échouer pour trouver la meilleure approche (Délégatif) ?

- Situation 5 – Blocage inter-équipes : Un projet est bloqué par un conflit avec un autre service. Prenez-vous les choses en main en contactant directement votre homologue pour trouver une solution (Directif) ou organisez-vous une réunion de médiation pour que les équipes trouvent elles-mêmes un compromis (Participatif/Coach) ?

L’objectif n’est pas de se juger, mais de dresser une cartographie de ses propres automatismes. Cette prise de conscience est le prérequis indispensable pour pouvoir, ensuite, choisir délibérément une autre voie lorsque la situation l’exige.

Le secret des grands leaders : ne pas manager tout le monde de la même façon. Le guide du leadership situationnel

Le principal défaut de l’approche par « styles » est qu’elle se concentre uniquement sur le manager. Or, le leadership est une relation. La véritable agilité consiste à adapter sa posture non seulement à la situation (urgence, innovation…) mais surtout à la personne que l’on a en face de soi. C’est l’idée révolutionnaire derrière le modèle du leadership situationnel, développé dès les années 70.

Paul Hersey et Kenneth Blanchard, deux chercheurs américains, ont posé une hypothèse simple mais révolutionnaire : les leaders efficaces ne s’imposent pas un seul style, mais savent adapter leur approche au degré d’autonomie et de maturité de leurs collaborateurs.

– Emmanuel Coblence, HEC Paris Executive Education

Leur modèle propose de diagnostiquer chaque collaborateur selon deux axes : son niveau de compétence pour une tâche donnée et son niveau de motivation (ou d’engagement). Cette analyse permet de définir quatre niveaux de maturité, chacun appelant une posture managériale spécifique. Le génie de ce modèle est sa simplicité : il fournit une véritable grille de lecture pour décider quelle posture adopter. Le but n’est plus de « trouver son style », mais de devenir un expert en diagnostic humain pour appliquer la bonne méthode.

La matrice ci-dessous, issue du modèle de leadership situationnel de Hersey et Blanchard, est un outil puissant pour tout manager souhaitant devenir plus agile.

| Niveau de maturité | Caractéristiques du collaborateur | Style de leadership adapté | Actions managériales |

|---|---|---|---|

| M1 – Débutant enthousiaste | Faible compétence, forte motivation | S1 – Directif | Beaucoup de direction, peu de support relationnel |

| M2 – Apprenant désillusionné | Compétence en développement, motivation variable | S2 – Persuasif/Coach | Forte direction ET fort support |

| M3 – Contributeur capable | Haute compétence, motivation fluctuante | S3 – Participatif | Peu de direction, beaucoup de support |

| M4 – Expert autonome | Haute compétence, haute motivation | S4 – Délégatif | Peu de direction, peu de support |

Concrètement, face à un stagiaire motivé mais inexpérimenté (M1), le manager doit être très directif (S1). Face à ce même collaborateur quelques mois plus tard, qui a acquis des compétences mais a perdu sa motivation initiale face aux difficultés (M2), il faudra passer en mode Coach (S2). Plus tard, devenu compétent mais manquant encore de confiance pour prendre des initiatives (M3), il aura besoin d’un style participatif (S3). Enfin, devenu un expert autonome (M4), la meilleure chose à faire est de lui déléguer (S4) et de s’effacer.

Manager tout le monde de la même façon est donc la plus grande erreur possible. C’est soit brider les talents autonomes par un excès de contrôle, soit mettre en échec les débutants par un manque de cadre. Le leadership situationnel invite à un management sur-mesure, infiniment plus respectueux et efficace.

Leader transactionnel ou transformationnel : quelle posture adopter pour faire avancer votre équipe ?

Au-delà du style situationnel, il existe une autre distinction fondamentale qui relève davantage de la « philosophie » du leader : la différence entre le leadership transactionnel et le leadership transformationnel. Comprendre ces deux approches permet de donner une direction et un sens à son management, surtout dans des contextes de changement.

Le leader transactionnel fonctionne sur la base d’un échange. C’est une relation « donnant-donnant » : objectifs clairs contre récompenses (salaire, bonus, promotion). Il se concentre sur la performance, la structure, les processus et le contrôle. Ce leadership est excellent pour maintenir la stabilité, optimiser des systèmes existants et s’assurer que le travail est fait correctement et dans les temps. Il répond à la question : « Que dois-tu faire ? ».

Le leader transformationnel, quant à lui, cherche à aller au-delà de la simple transaction. Il se focalise sur les valeurs, la vision et le développement des personnes. Il ne se contente pas de donner des objectifs, il inspire, motive et stimule intellectuellement son équipe pour qu’elle se dépasse. Il répond à la question : « Pourquoi le faisons-nous ? ». Comme le montrent certaines analyses, le style de leadership transformationnel est souvent associé à une amélioration de la performance et de la satisfaction des employés, car il donne un sens au travail.

Il ne s’agit pas d’opposer les deux. Un bon leader sait être transactionnel pour assurer la bonne marche des opérations quotidiennes, mais il doit aussi savoir adopter une posture transformationnelle pour engager son équipe dans un projet de long terme, surmonter une crise ou accompagner un changement majeur. Une transformation réussie, c’est quand les membres de l’organisation la vivent comme un projet enthousiasmant où ils peuvent se réaliser.

Le leader purement transactionnel risque la démobilisation de son équipe, réduite à un rôle d’exécutant. Le leader purement transformationnel risque de perdre le contact avec la réalité opérationnelle. La véritable efficacité naît de la capacité à jouer sur les deux tableaux : donner un cap inspirant tout en s’assurant que les rouages de la machine tournent parfaitement.

« Faites ce que je dis, pas ce que je fais » : pourquoi ce syndrome détruit votre leadership à petit feu

Peu importe le style de leadership que vous adoptez, qu’il soit directif, participatif, transactionnel ou transformationnel, il existe un acide qui corrode toute forme d’autorité et de confiance : l’incohérence. Le syndrome du « Faites ce que je dis, pas ce que je fais » est probablement le destructeur le plus silencieux et le plus efficace du leadership. Un manager qui prône l’équilibre vie pro/vie perso mais envoie des emails à 22h, ou qui demande de la rigueur budgétaire tout en s’autorisant des dépenses somptuaires, perd toute crédibilité.

Cette dissonance ne relève pas seulement de l’hypocrisie ; elle crée une dissonance cognitive chez les collaborateurs. Le cerveau humain a horreur de la contradiction. Face à un leader dont les paroles et les actes ne sont pas alignés, l’équipe reçoit deux messages contradictoires. Pour résoudre ce conflit, elle n’a que deux options : soit considérer que les valeurs affichées sont fausses, soit conclure que le leader n’est pas fiable. Dans les deux cas, la confiance est rompue.

Comme l’explique Sylvie Deffayet, experte en leadership à l’EDHEC, un leader doit être capable de se remettre en question pour s’adapter, ce qui implique d’être au clair avec ses propres croyances et de les « dépoussiérer » si besoin. L’exemplarité n’est pas une question de perfection, mais de cohérence et d’authenticité. Un leader a le droit de se tromper, mais il doit le reconnaître. Il a le droit de changer d’avis, mais il doit l’expliquer. L’intégrité n’est pas de ne jamais dévier, mais de toujours aligner ses actions sur ses paroles, ou d’expliquer pourquoi ce n’est temporairement pas possible.

Pour éviter ce piège, le manager doit se voir comme étant sous un contrat moral de cohérence avec son équipe. Ce contrat peut se matérialiser par des engagements simples et observables. Par exemple, s’engager publiquement à ne plus planifier de réunion après 17h30 pour respecter l’équilibre de vie. L’étape suivante, cruciale, est de mandater officiellement l’équipe pour signaler tout écart, sans crainte de représailles. Cela transforme une simple déclaration d’intention en un mécanisme de responsabilisation mutuelle.

Finalement, le leadership ne se décrète pas, il se démontre. Chaque action, chaque décision, chaque comportement du manager est observé et interprété. La cohérence entre le discours et les actes est le ciment qui lie le leader à son équipe. Sans ce ciment, l’édifice, aussi beau soit-il en apparence, finira toujours par s’écrouler.

Le leader-serviteur : et si votre principal rôle était de supprimer les obstacles de votre équipe ?

Dans la panoplie des philosophies de leadership, une approche se distingue par son caractère contre-intuitif et profondément puissant : le « Servant Leadership » ou leader-serviteur. Loin de l’image du chef tout-puissant qui trône au sommet de la pyramide, le leader-serviteur inverse la perspective. Son rôle principal n’est pas de commander, mais de servir son équipe. Sa mission est de s’assurer que ses collaborateurs ont tout ce dont ils ont besoin pour réussir, grandir et s’épanouir.

Le leader-serviteur est un facilitateur. Il passe son temps à identifier et à supprimer les obstacles qui freinent son équipe : processus bureaucratiques inutiles, manque de ressources, conflits internes, manque d’information… Il met les besoins de son équipe avant les siens et considère que sa propre réussite est une conséquence directe de la réussite de ses collaborateurs. L’empathie, l’écoute active et la bienveillance ne sont pas des « soft skills » accessoires, mais le cœur de son action managériale.

Cette approche a des effets remarquablement concrets. Les entreprises qui l’adoptent constatent souvent que leurs employés sont plus motivés, plus engagés et plus productifs. Un environnement de travail basé sur la confiance et le soutien encourage la prise d’initiative, la créativité et la collaboration. Selon le World Economic Forum, les entreprises qui valorisent la contribution collective et le bien-être peuvent voir une augmentation de l’engagement des employés allant jusqu’à 20%. En créant un climat de sécurité psychologique, le leader-serviteur permet à chacun de donner le meilleur de lui-même sans craindre le jugement ou l’échec.

Adopter cette posture ne signifie pas être faible ou manquer d’autorité. Le leader-serviteur reste celui qui fixe la vision et qui prend les décisions difficiles lorsque c’est nécessaire. Cependant, son autorité ne vient pas de son statut hiérarchique, mais de la confiance et du respect qu’il a su gagner en se mettant au service de son équipe. C’est un changement de paradigme : le pouvoir n’est plus un outil de contrôle, mais un levier pour émanciper les autres.

En fin de compte, la question que se pose le leader-serviteur chaque matin n’est pas « Comment mon équipe peut-elle me servir aujourd’hui ? », mais « Comment puis-je servir mon équipe aujourd’hui ? ». Cette simple inversion peut transformer radicalement la dynamique d’une équipe et libérer un potentiel de performance insoupçonné.

L’intelligence émotionnelle : le super-pouvoir des leaders pour naviguer dans la complexité humaine

Tous les modèles et toutes les techniques de leadership que nous avons vus, qu’il s’agisse d’adapter son style, d’inspirer ou de servir, reposent sur une compétence fondamentale : l’intelligence émotionnelle (QE). C’est le système d’exploitation qui permet de faire tourner toutes les « applications » managériales. Sans elle, le leadership situationnel devient une application mécanique de règles, et le leadership transformationnel un discours creux. Le QE est la capacité à percevoir, comprendre, maîtriser et utiliser les émotions pour guider nos pensées et nos actions.

L’importance de cette compétence n’est plus à démontrer. Elle est le facteur discriminant entre un manager moyen et un leader exceptionnel. Selon Daniel Goleman, le psychologue qui a popularisé le concept, l’analyse de milliers d’entreprises a montré que l’intelligence émotionnelle est un différenciateur clé. Des recherches suggèrent même que près de deux tiers des résultats d’une entreprise sont dus aux compétences émotionnelles des managers. Un leader techniquement brillant mais dénué d’intelligence émotionnelle créera un environnement de travail toxique et verra ses meilleurs talents fuir.

Concrètement, l’intelligence émotionnelle permet au leader de :

- Diagnostiquer avec justesse : C’est la capacité à décrypter le non-dit, à sentir la baisse de motivation d’un collaborateur (M2) ou au contraire son besoin d’autonomie (M4). C’est l’empathie qui permet de faire un diagnostic situationnel correct.

- Réguler ses propres réactions : Un leader sous pression qui cède à la colère (faible maîtrise de soi) perdra la confiance de son équipe. Le QE permet de rester calme et constructif même dans la tempête.

- Créer des relations de confiance : La capacité à gérer les relations est essentielle pour inspirer (leader transformationnel) et résoudre les conflits (leader-serviteur).

- Prendre de meilleures décisions : Les émotions sont des données. Un leader qui sait les écouter (les siennes et celles des autres) sans se laisser submerger prend des décisions plus équilibrées et humaines.

Contrairement au QI (quotient intellectuel), qui est relativement stable au cours de la vie, l’intelligence émotionnelle est une compétence qui se travaille et se développe. C’est un muscle. Plus on s’entraîne à être conscient de ses émotions et de celles des autres, plus on devient un leader agile et efficace.

Investir dans le développement de son QE est donc l’un des investissements les plus rentables qu’un manager puisse faire, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour le bien-être et la performance de son équipe. C’est le carburant qui alimente l’agilité managériale.

À retenir

- Le leadership efficace n’est pas une identité fixe mais une capacité à choisir la bonne posture (directive, coach, etc.) selon la situation.

- La clé de l’agilité est le diagnostic : évaluer le niveau de maturité (compétence + motivation) d’un collaborateur pour une tâche donnée.

- L’intelligence émotionnelle (conscience de soi, empathie, etc.) est la méta-compétence qui sous-tend toute capacité d’adaptation managériale.

- La cohérence entre les paroles et les actes est le fondement absolu de la confiance et de la crédibilité du leader.

Les 5 piliers de l’intelligence émotionnelle : le guide pour comprendre et développer votre QE

Développer son intelligence émotionnelle peut sembler abstrait. Heureusement, Daniel Goleman l’a décomposée en cinq compétences clés, ou piliers, qui peuvent être observées, comprises et travaillées. Maîtriser ces cinq piliers constitue une véritable feuille de route pour tout manager souhaitant renforcer son leadership.

Le premier pilier, et le plus fondamental, est la conscience de soi. C’est la capacité à reconnaître et à comprendre ses propres humeurs, émotions et pulsions, ainsi que leur effet sur les autres. Un manager conscient de lui-même sait qu’après une réunion de direction tendue, il risque d’être plus irritable. Il peut alors consciemment décider de prendre 10 minutes pour se calmer avant d’interagir avec son équipe, évitant ainsi de propager son stress.

Le deuxième pilier est la maîtrise de soi. C’est la capacité à contrôler ou à rediriger ses impulsions et humeurs négatives. Il ne s’agit pas de réprimer ses émotions, mais de choisir sa réponse. Le manager qui reçoit une critique cinglante d’un client pourrait réagir impulsivement en blâmant son équipe. S’il a une bonne maîtrise de soi, il prendra du recul, analysera la situation à froid et organisera une réunion constructive pour trouver une solution.

Le troisième pilier est la motivation intrinsèque. C’est une passion pour le travail qui va au-delà de l’argent ou du statut. C’est le désir de réaliser des choses pour le plaisir de les réaliser. Ce type de motivation est contagieux. Un leader passionné par sa mission, qui cherche constamment à s’améliorer, inspire naturellement son équipe à faire de même. C’est le moteur du leader transformationnel.

Le quatrième pilier est l’empathie. C’est la capacité à comprendre la constitution émotionnelle des autres. C’est se mettre à leur place, non pour être d’accord avec eux, mais pour comprendre leur perspective. L’empathie est cruciale pour le leadership situationnel : c’est elle qui permet de sentir qu’un collaborateur est « désillusionné » (M2) et a besoin de soutien, même s’il n’en parle pas.

Enfin, le cinquième pilier est la gestion des relations (ou compétences sociales). C’est l’habileté à gérer les relations et à construire des réseaux. C’est la capacité à trouver un terrain d’entente et à créer des liens. Ce pilier repose sur tous les autres. Un manager qui se connaît, se maîtrise, est motivé et empathique saura naturellement communiquer, influencer, gérer les conflits et fédérer une équipe.

Ces cinq compétences ne sont pas des talents innés, mais des aptitudes qui s’acquièrent par la pratique délibérée. Tenir un journal de ses émotions, s’entraîner à écouter sans interrompre, ou chercher activement à comprendre le point de vue d’un collègue sont autant d’exercices pour muscler son QE.

Le manager-coach : passez du mode « je donne la réponse » au mode « je pose la bonne question »

L’aboutissement d’un leadership agile et émotionnellement intelligent se matérialise souvent dans une posture particulière : celle du manager-coach. C’est un changement de paradigme fondamental. Le manager traditionnel est celui qui sait, qui a l’expérience et qui donne la solution. Le manager-coach, lui, part du principe que son rôle n’est pas de fournir des réponses, mais d’aider ses collaborateurs à trouver les leurs.

Cette approche est le prolongement direct du leadership situationnel. Elle est particulièrement puissante avec les collaborateurs qui ont déjà une certaine compétence mais qui manquent de confiance ou d’autonomie (les profils M2 et M3). Au lieu de leur dire « voici ce que tu dois faire », le manager-coach demande : « Quelle est la situation ? », « Quelles sont tes options ? », « Laquelle te semble la plus pertinente et pourquoi ? », « De quoi aurais-tu besoin pour y arriver ? ».

Passer en mode coach demande de résister à un réflexe très ancré chez de nombreux managers : le besoin de se sentir utile en apportant la solution. Il est souvent plus rapide et plus gratifiant à court terme de donner la réponse. Cependant, cette approche crée une dépendance. L’équipe prend l’habitude de ne plus réfléchir et vient systématiquement chercher la solution auprès de son chef. Le manager devient un goulot d’étranglement et les collaborateurs ne développent jamais leur propre capacité à résoudre les problèmes.

Le coaching, au contraire, est un investissement à long terme dans l’autonomie de l’équipe. Chaque fois qu’un manager pose une question au lieu de donner une réponse, il envoie un message puissant : « Je te fais confiance pour trouver la solution ». C’est un acte qui développe la compétence, la confiance en soi et l’engagement du collaborateur. C’est la manière la plus efficace de faire évoluer quelqu’un sur l’échelle de la maturité de Hersey et Blanchard, pour le mener vers le statut d’expert autonome (M4).

Commencez dès aujourd’hui. La prochaine fois qu’un collaborateur viendra vous voir avec un problème, retenez votre premier réflexe qui est de donner la solution. À la place, respirez et posez une simple question ouverte : « D’après toi, quelle serait la première étape ? ». Vous serez surpris de voir le potentiel que cette simple question peut libérer chez vos équipes et le temps que vous gagnerez à long terme.